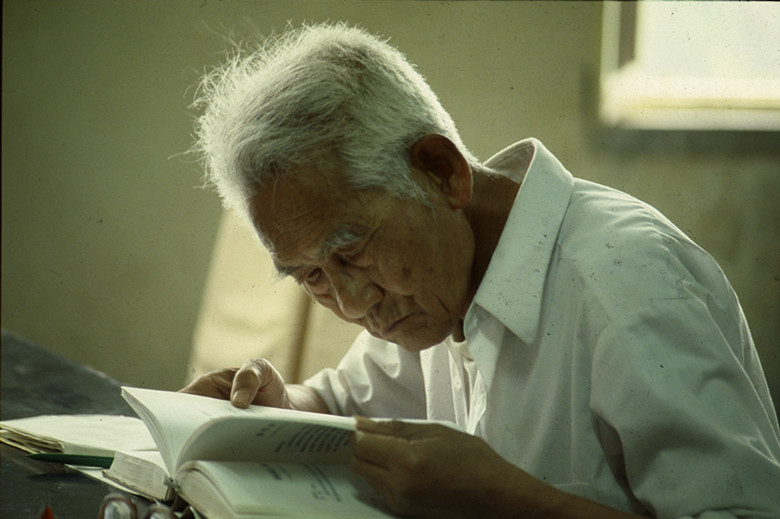

陶愚川(1912—1998)是我国现代著名的教育史学家,曲阜师范大学教授,致力于教育史研究五十多年,弹精竭虑、百折不挠、用心专一,先后写出了十部共四百余万字的教育史书稿。其中,《中国教育史比较研究》(三卷本)是其唯一得以出版面世的呕心沥血之作,以其内容丰富、体例新颖、见解精辟而深受教育史学界的称赞。陶愚川教授的教育史研究之路,体现了老一代教育史学家严谨执著、矢志不渝的治学精神,是一笔宝贵的精神财富。

一、为教育史研究而诀别父兄

陶愚川先生1912年出生于浙江省绍兴县,其父陶成勋是前清秀才,以行医为业。良好的家庭背景,使陶愚川先生接受了系统、正规的学校教育。他1912年至1929年先后在绍兴县立同仁小学、上海养性高小、上海政法大学附属中学读书。其后,他考入上海大夏大学教育系学习,于1934年毕业,获学士学位;随后远赴日本早稻田大学和美国密歇根大学攻读教育哲学和教育史,获硕士学位。1938年回国后,他先后执教国立蓝田师范学院、西南师范学院、中山大学师范学院、上海大夏大学教育学院等院校,任教授,主讲中国教育史、西洋教育史等课程。并曾兼任上海大夏大学教育系主任、上海乐群中学校长等职。

新中国成立以后,百废俱兴的壮观场面使陶愚川先生激动不已,他决心写一部新的中国教育史,为新中国的文教事业尽一份心、出一份力,以表达自己对共产党、新政府的敬意和拥护。然而,当时他还没有工作,闲居在家,个人的微薄积蓄不足以维持其研究和写作的需要,不得已来到香港向父亲和大哥求助。大哥陶百川任国民党中央日报社社长,新中国成立前在上海兼营颇有声望的大东书局。靠其资助成才的小弟的到来自然令大哥陶百川高兴万分。他对弟弟说:“来了就好。你别回大陆了,那里没你的好处。”力劝弟弟留在香港任职,并为其办理了去台湾的护照。年迈的父亲也劝说小儿子留在身边,大家彼此都有照应。这令陶愚川先生非常为难。他去香港本意是求助,没有留下来的打算,但父兄的盛情和好意也实属难却。他想,中国的文化中心在大陆,离开这片土地,还有什么中国教育史呢?况且,新的唯物史观也使他眼界大开,找到了批判的武器。在亲情与事业之间,他选择了后者。一天,他在香港《星岛日报》上看到了中央人民政府面向全国招收失业知识分子做中学教师的消息后,非常激动,感到报国有路了。1950年9月19日凌晨,他毅然诀别了父兄,信心十足地踏上了归程。从此,这个曾经笃信孔夫子、孙中山的游子,坚定地投入祖国的怀抱,完成了自己人生道路上一次最大的选择,开始了其中国教育史研究的新征程。回到大陆以后,他先在苏州接受思想改造并参加了选聘考试,1953年1月被分配到山东泰安部队转干速成中学任历史教员,1957年8月调入曲阜师范学院历史系任世界近代史教员,后改任图书管理员、外语系教员、教育系教授,直至去世。由于其特殊的家庭背景和孤傲的个性,使其在“反右”和“文革”中成为被批斗的典型,蒙受了许多不白之冤。陶愚川先生一生坎坷,孤身一人顽强地与命运抗争,忍受着常人难以想象的身心煎熬,身处逆境仍刻苦钻研,奋笔疾书,实现着自己的人生诺言。1986年深秋,陶愚川先生因病来到泰安疗养院休养,有一天在闲谈中我曾问先生对当初的选择是否后悔,他很坚定地说:“那是我自己的选择,不后悔。”之后就是很长时间的沉默。

二、献书稿以表敬意

陶愚川先生是一个无私之人,尽管长期遭受错误批判,但仍然不改其志,将自己的一切都献给了学生、学校、家乡。

当初放弃香港优厚的生活待遇、诀别父兄为的是中国教育史研究,但研究所得却不据为已有,而是贡献给人民。陶愚川先生不仅是这样说的,也是这样做的。1954年,陶愚川先生在《论中国教育史之研究》一文中说:“每一个坚持无产阶级立场,决心为共产主义事业之胜利完成而奋斗的教育工作者和史学工作者,都应该起来响应这个号召,发挥集体主义精神,把研究所得贡献给人民。记住苏联历史学家叶菲莫夫的话:‘历史科学不是个人的,而是属于国家的、人民的,因此,任何人的著作,都要送到教学研究会上进行讨论。’学习苏联历史家的榜样,他们有很高的马列主义理论修养,充满了革命的乐观主义精神与革命热情,真正是把自己的全部精力贡献给伟大的共产主义事业。遵照毛主席‘学会应用马列主义的立场、观点和方法,认真研究中国的历史’及共同纲领第四十四条‘提倡用科学的历史观点,研究和解释历史’的指示,在中国文教史的研究领域中做一番切实的劳动。”这既是陶愚川先生五十多年前用马克思主义观点研究中国教育史的心得体会,也是他向学界同仁发出的倡议书,更是他当时立志以马克思主义作指导,撰写新的中国教育史的决心书。历史证明,陶愚川先生没有食言。

1953年,陶愚川先生来到山东泰安部队转干速成中学以后,在繁忙的教学工作之余,他挑灯夜战,熬过了无数个不眠之夜,一部60余万字的《中国教育通史》书稿完成了。随即,他给学校党组织写信表示:“本书修改及增补完成后,决定全部贡献给国家,并以之表示我对伟大领袖毛主席的由衷敬意,表示我对中国共产党的由衷敬意!”

1957年调入曲阜师范学院以后,由于埋头科研而遭到了非议。为了不中断教育史的写作,1958年底他毅然向学院领导申请:回家乡写书。

陶愚川先生回到了家乡绍兴县平水镇,居住在一所四壁无邻的茅草屋里。由于工资和粮食供应都取消了,他只能靠不足两千元的存款维持生活和写作。在极端困难的情况下,他多次到上海图书馆查找资料,为了节省开支,住最便宜的旅店,吃最简单的饭菜,来往步行去图书馆。有时,实在没钱了,他只好夜里睡在火车站候车室的连椅上,买5分钱一个的烧饼充饥。就是凭着这股锲而不舍的劲头和以苦为乐的乐观精神,陶愚川先生在故乡的茅草屋一鼓作气完成了《中国近代教育思想史》、《中国明清教育思想史》、《中国宋元教育思想史》、《中国隋唐教育思想史》、《中国魏晋南北朝教育思想史》五部书稿,共80多万字。这时,他的积蓄已全部花完,几件像样的衣服也变卖完了,一无所有了,去职写书的计划只好作罢。陶愚川先生将五部书稿用红绸布精心包好,献给了中共绍兴县委和绍兴县文教局教研室。

1961年1月,身无分文的陶愚川先生又回到了曲阜师范学院,先在图书馆当管理员,后转入外文系做教师,仍然继续他的教育史研究和写作。就是在“十年动乱”中,他也没有完全放下手中的笔,白天跟“牛鬼蛇神”们一起挨批斗,晚上在“牛棚”里埋头写书。“红卫兵”闯进来,叫骂道:“你在干什么?”“写教育史。”“瞧你这熊样,能写教育史?”“还得写。”他果断回答。“红卫兵”把他的书稿乱撕一气后,走了。陶愚川先生再从头至尾把他们补齐。就这样,他又接连写出了《中国秦汉教育思想史》、《新民主主义教育史》、《社会主义教育史》三部书稿,将其无私地献给了学院党组织。以上九部书稿共三百多万字,令人痛惜的是,它们都在动乱年代遗失了。

党的十一届三中全会以后,陶愚川先生的历史问题得到了澄清,学校为他恢复了教授职称。多年来压在心头的巨石搬去了,他感到从未有过的轻松和愉快,虽然已是七十高龄的人了,依然壮心不已,写作热情异常高涨,决心另起炉灶,写一部新的教育史。他在原有研究的基础上,引入比较科学方法,仅用几年时间就独立完成了《中国教育史比较研究》(多卷本)的书稿,于1985由山东教育出版社相继出版。

陶愚川先生是典型的“只知耕耘,不求收获”的那种人。几十年的艰苦耕耘,他的收获还是巨大的,十几部书稿对任何一位从事研究的人来说,都是一份了不起的成就。但陶愚川先生从不把凝聚着心血与汗水的书稿当作私有财产,当作向党和国家讨价还价的资本,而是无私地奉献给党和人民。九部修改成熟的书稿献给了党组织、一笔笔稿酬也分文不取。《中国教育史比较研究》的稿费是四千七百多元,他对此早有安排:拿到图书馆,给学生买书看。他在给出版社的信中写道:“本书稿费……请直接交曲阜师范学院党委,不必由我转手了。”《齐鲁学刊》发表了他的两篇论文,他都拒收稿费。湖南教育出版社把他的论文《论孔子的人才学思想》收入了《孔子研究论文集》,寄来一百多元钱,他也如数交给了学校党委。在中国人民解放军九一医院外语培训班的讲课费六百多元,他也分文未收。这些钱对于一个孤身一人、家徒四壁、整天吃学生食堂的古稀老人来说绝非小可,但仍然比不过诺言和事业重大。他的做法令认识他的许多人不理解,各种猜疑和误解伴其终生。早在五十年代早期的思想汇报中他就说:“我要把一切都奉献给党的教育事业,献给人民。”为了践履这份庄严承诺,陶愚川先生奋斗了一生。

三、傲气而严谨的教授

陶愚川先生不仅是一个成绩卓著的教育史专家,也是一个优秀的教师。他对教学如同科研一样严谨,对学生像对他的著作一样忠诚。1950年代初在山东泰安部队转干速成中学工作期间,他严谨的教学态度得到了学校党组织的充分肯定。在他的个人档案中有一份那个时期的自我检查和组织鉴定,陶愚川先生在自我检查中对自己的教学态度和教学效果予以肯定,但对自己没有与同事搞好关系表示自责。在组织鉴定中,当时的负责人对陶愚川先生认真批改作业和按时上课给予肯定,但对自恃学历高、知识多而不认真备课尤其是不参加教研会进行了批评。结论是:“傲气,不参加教研会,与同事和学生的关系比较差。”90年代初我在撰写《山东现代社会科学家传》的陶愚川传时曾就这个事情向他了解情况,陶愚川先生讲:他承担的教学任务是中国历史,而学员的文化程度也比较低,根本不用特意备课;另外,他正在进行《中国教育通史》的写作,那就是备课。他之所以不参加教研会,一方面是因为写书没有时间,另一方面原因是他说话大多数人听不懂也不爱听,而别人说话他也听不懂也不爱听,于是干脆逃会。对此,我表示理解。因为在陶愚川先生的晚年,他虽然在山东、曲阜生活了近五十年,但仍然不适应当地的气候和饮食,对一些风俗也知之甚少,与其谈话语言依然是一个很大的障碍。由此可见,一些误会不是源于思想,而是来自文化习惯差异。

在曲阜师范学院外语系任教员期间,陶愚川先生先后教了八年与教育史风马牛不相及的英语语法课,写出了八本英语语法讲义,全部发给了学生。由于没有手表,每次上课,他总是提前来到教室,提着马蹄表等候在教室门口。他从不要求学生替他擦黑板,每次讲完课后他都要将讲台收拾干净再离开。他备课、批改作业极其认真,一个冠词能列出几十种用法。凡是布置学生做的作业,不管多么简单,他都要亲自做一遍,而批改的时候,他的批语往往比学生的作业还长。

1978年,陶愚川先生已开始了《中国教育史比较研究》的写作。对于一个七十高龄的老人来说,时间是多么宝贵呀!恰在此时,中国人民解放军九一医院的领导来学校求援,请人为医护人员补习英语。学校领导同陶愚川先生商量,他二话没说,愉快地答应了下来。自1978年6月至1979年1月,整整一个学期外加寒暑假,陶愚川先生把全部精力都投入到培训班的教学上了,教育史研究暂时终止。面对这些人到中年,有着火一样求知欲的白衣战士,他恨不得把全部英语知识一下子掏给他们。学员们自己加码做作业,他就详细地给他们批改。课后许多人向他请教,甚至休息时也有人找上门来,他总是百问不厌地予以解答。医院领导及学员们被陶愚川先生深厚的功底和高度的负责精神所感动,以致1981年7月济南军区后勤部要在这里举办主治军医以上人员英语提高班,又指名请陶愚川先生来上课。又是一个学期加上寒暑假,他再次推迟了教育史著作的撰写计划,把宝贵的时间和心血,贡献给了与自己学术研究毫无关系的医学英语教学工作。

陶愚川先生就是这样以自己高尚的人师风范深深感化着学生,赢得了学生的普遍尊重。他的无私奉献精神也在学生身上得以体现。原山东省教育科学研究所的刘世峰教授是陈信泰、陶愚川等教授联合培养的教育学硕士研究生,他在读研究生期间,曾写了一篇三页纸的关于“学而优则仕”考证方面的文章交给陶愚川先生指正,陶愚川先生给他回了八页纸的修改意见,详细到哪本参考书在图书馆哪个书架上都一一注明。陶愚川先生的严谨、认真、博学令刘世峰教授十分惊讶,并牢记在心。90年代中期,刘世峰教授不幸患癌症在济南千佛山医院住院,我去看望他时,正碰到他在病床上为研究生修改毕业论文,我劝他还是要多休息。他再一次对我谈起这件事,并说:“比一比像陶愚川先生这样的前辈,我们差得太远了。”时至今日,我遇到当年曲阜师范学院的老毕业生,谈话间他们总会问:“陶愚川先生还健在吗?”当听到陶愚川先生已经逝世的消息时,总是异常悲痛。这些老毕业生对陶愚川先生的人品、学识都赞不绝口,对其简朴、孤单的生活深表同情。

四、教育史研究的开路先锋

陶愚川先生研究教育史五十余年,前后撰写教育史著作十余部,而只有最后撰写的《中国教育史比较研究》(三卷本)得以正式出版发行。该书是陶愚川先生把比较科学方法引进中国教育史研究领域所取得的重要成果,海内外学人为之耳目一新。这是新中国成立以来第一部用比较法系统研究中国教育史的专著,其中凝聚着陶愚川先生几十年来从事中国教育史研究与教学的心血,也真正实现了陶愚川先生写一部新的中国教育史的夙愿。

首先,该书是第一次广泛、系统地应用比较法,为教育史研究开辟了一条新的道路。比较是人们认识事物的一个普遍的方法。“比较法”在各门学科研究中已广为使用。但是,把比较法系统地应用于中国教育史的研究,尚乏先例。陶愚川先生敏锐地看到了这一点。为了推进中国教育史的研究,揭示中国教育发展的规律,陶愚川先生首次将比较法系统全面地引入中国教育史研究之中,独立完成了《中国教育史比较研究》(多卷本)的撰写任务。在该书中,他运用了双向多层的比较方法,即代与代比、事与事比、人与人比、前与后比、中与外比。具体说来,他以纵比的方式,比较研究了自远古至1949年中国各个历史发展时期的教育,包括教育政策、教育行政制度、学校制度、教学内容、教育思想、人才选拔制度以及中外文化交流、科学技术、劳动人民的革命斗争对教育的影响等;又以横比的方式,比较研究了中国各个历史发展时期的教育与同一时期西方若干国家的教育。通过比较,找出了中国各个不同历史时期教育发展的异同、特点及其得失,并结合各个不同历史时期的经济政治情况及教育自身的内在联系,说明原因,探索规律。这对于把握中国教育的发展历程具有重要作用。用比较法研究中国教育史,就会使我们对于教育的发展性、阶段性、民族性、继承性等有一个更为具体、清晰而又全面的认识,避免在研究方法上犯形式主义、教条主义的错误。所以,陶愚川先生在教育史研究方法上所进行的尝试,为教育史学界所瞩目。我国教育史学的泰斗、北京师范大学教授毛礼锐先生在为该书撰写的序言中说:“陶愚川先生在这方面可以说是开路先锋。我也久有这种想法,却终于未曾实现。陶先生这种勇气和毅力,我只有佩服!并为教育史学界高兴!这本书为教育史学界打通了一条新的科研道路。”

其次,该书拓展了中国教育史的研究领域,填补了教育史研究的许多空白,对于中国教育史学科建设具有重要意义。为了展示中国教育史丰富多彩、生动活泼的真实性格和富有创造与批判的精神面貌,陶愚川先生在《中国教育史比较研究》一书中,对中国教育史研究领域的许多空白点和薄弱环节展开了攻坚战。翻开该书的目录即可发现,书中所设专门章节论及的教育思想家,各个历史阶段各民族文化的融合、科学技术的发展和各个历史时期中外文化交流对教育的影响,以及各个历史时期农民战争的教育等问题,在其他同类教科书或论著中往往或因其‘小”,或因其未有定评,或因其头绪纷繁,或因其尚无人涉足而避而不谈,或者一笔带过。但是,事实上,正是他(它)们在中国教育史上谱写了异彩纷呈的新篇章,给中华民族的教育增添了光辉。因此,对于任何一个想了解中国教育史发展全貌的人来说,他(它)们都是不可忽略的。例如,中国是一个统一的多民族国家,中国教育史的篇章是中华各族儿女共同谱写的。因之,包括少数民族在内的中国教育史,内容理应是丰富多彩、气象万千的。但是,长期以来,在绝大多数教育史著作中,有的压根儿不讲少数民族教育,一部中国教育史就变成了一部汉族教育史;有的虽也讲到了少数民族的教育,但只限于几个建立王朝的民族,至于那些没有建立王朝的,就完全不提了。为了把少数民族对中国教育发展所做的贡献写人中国教育史篇章之中,以论证中华民族的文化教育是中国各民族人民共同创造的这一历史事实,陶愚川先生在《中国教育史比较研究》一书中特设若干节来探讨中国古代各个历史发展阶段的教育在促进中困境内各民族间的融合与团结方面所起的作用。

再次,该书资料翔实,观点明确,充分体现了陶愚川先生历史研究的深厚功力和博闻强识的个性品质。中国教育史的研究虽然还不是很深人,但它毕竟已不是新兴学科了。中国教育史上的重大事件、历史人物、思潮与学派等,都有了比较客观、明确的结论。然而,陶愚川先生并没有拘泥于这些已有的结论,而是从历史继承的角度出发,从钻研大量资料人手,开拓视野、钩沉索隐、寻本逐变、刻意求新。例如,对于著名教育家的教育思想,该书没有面面俱到,而是在比较中抓住他们之间的思想继承关系,着意刻画他们各自的个性特征。看看该书的目录读者就会发现,一些著名教育家的思想倾向和特点在各章节的标题中就被淋漓尽致地体现出来了。这些,充分体现了陶愚川先生的学术水平。

陶愚川先生是一个家中无书的学问家,也是一个戴着眼镜像老农民的教授。他在写作《中国教育史比较研究》一书时,用的是小学生的作业本,靠的是大脑中的记忆。有些资料实在是记不起了,就到图书馆再查一下。后来,曲阜师范大学的几位年轻教师在帮助陶愚川先生整理手稿时,惊奇地发现其旁征博引之中错误率很低,对陶愚川先生的超强记忆能力和对资料的熟悉程度敬佩不已。陶愚川先生晚年在泰安疗养院住院期间,仍在修改和增补《中国教育史比较研究》的中华人民共和国部分,还是习惯使用小学生作业本、圆珠笔,个别部分剪了贴,贴上再剪,堆在书桌上的手稿本子很像一摞“泰安煎饼”,富有个性和地方特色,彰显着陶愚川先生独特的治学道路和方法。遗憾的是,由于健康原因陶愚川先生没有实现贯通古今的愿望,这部书稿没有出版。